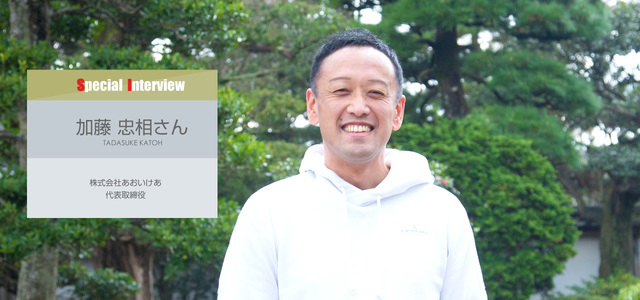

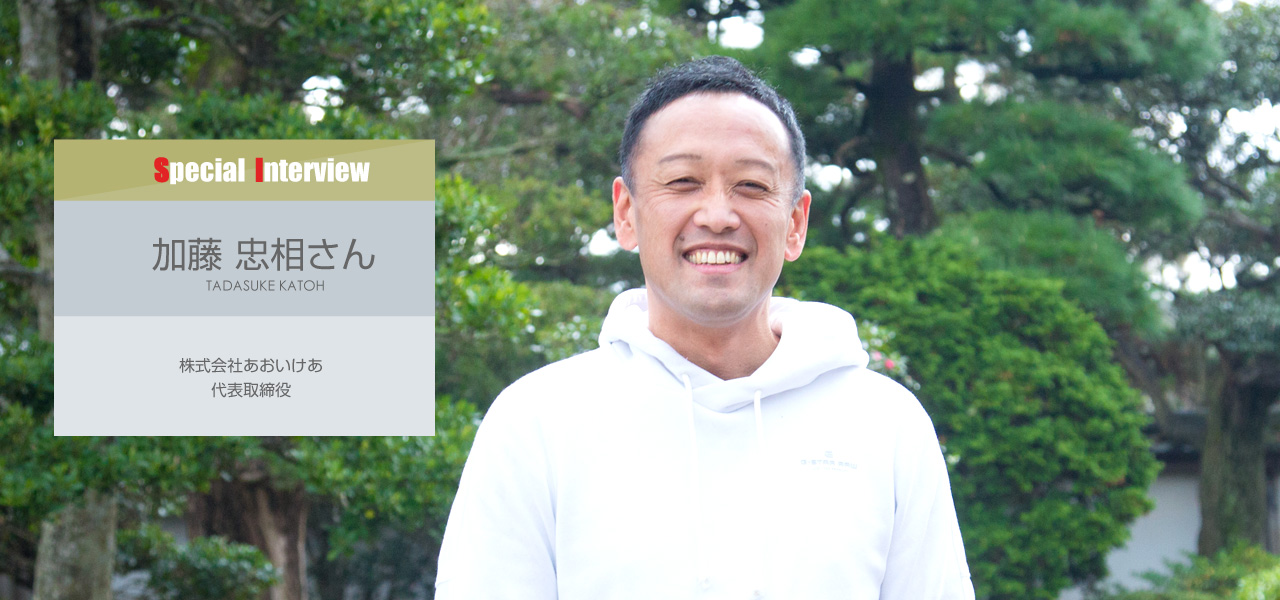

【SpecialInterview】加藤 忠相(かとう ただすけ)さん

株式会社あおいけあ

代表取締役

令和元年12月7日。冬の出雲らしく薄曇りの出雲文化伝承館へ。

神奈川県藤沢市で小規模多機能型居宅介護『おたがいさん』やグループホーム『結』を経営されている株式会社あおいけあ 代表取締役 加藤忠相 氏が来雲された。

出雲地域介護保険サービス事業者連絡会青年部会長(小規模多機能型居宅介護セカンド・サロンえるだー管理者)黒松慶樹が、アジアの介護業界で最も影響力のあるインフルエンサー加藤忠相氏に話を伺った。

出雲文化伝承館 出雲屋敷にて

“あおいけあ”設立までの道程

|

|

本日は、はるばるようこそ出雲までお越しくださいました。 早速ですが、加藤さんが世界から注目される“あおいけあ”の設立に至った経緯を教えてください。 |

|---|---|

|

|

祖父が保育園経営をやっていたので、僕は東北の福祉系の大学で教育課程を学んでいました。 行きたかったっていうより、無理やり『行け』って言われたんですよ。 その祖父が在学中に急死したんです。でも帰って保育園はやるつもりでした。 ところが、帰る直前にお家騒動がありまして、帰っても仕事が無い状況になってしまったんです。 |

|

|

仕事がない状態で実家に帰って、それからどうされたんですか? |

|

|

ニートになりました。何したら良いのか分からなくなっちゃって。 でも「これって好きな事して良い時期なのかな」って思って、花屋さんでアルバイトしてました。 |

|

|

加藤さんの花屋って、全然想像出来ないですが。 |

|

|

結構、お花とか好きなんですよ。 たまたま県社協に求人の登録だけする機会があったんですよ。 そしたら面接に来ませんかって葉書がたくさん来て。花屋さんが楽しくて全部無視してましたけど。でも断りすぎてたら、やる気なしって思われちゃって。 とりあえず、一か所だけ面接受けてみたんです。特別養護老人ホーム(以下特養)、でしたね。 最初から断るつもりだったんですけど、あれよあれよと就職決まっちゃって。 断るの下手なんです。 |

|

|

慢性的な人手不足で面接に来られたら、向こうは是が非でも取ろうとしますもんね。 さて、特養、加藤さんにとっては大きなターニングポイントだったと思います。実際に勤め始めていかがでしたか? |

|

|

僕は福祉教育を学んでない人間なので、率直に「なんじゃこりゃ。人が人として扱われてない」って思いましたね。 僕はそもそも「じーちゃん、ばーちゃんと一緒にお茶飲んでほのぼのする場所だ」と思って行ったんです。 でも実際は、トイレの時間が決まってたり、フロアに出る時間が決まってたり。 トイレって決まった時間に出来ます? |

|

無理です。出ないです。 |

|

|

|

|

でしょ?あとは紙一枚渡されて、この通りに動けと。 何時に〇〇、何時に〇〇。5分単位で決まってたんですよ。 だから、ばーちゃんに「ちょっと・・・」って声かけられても、「あーごめん。今そっちいけないんだ!」みたいなね。逆に、喋ってると上から怒られるような状況で。 少なくとも自分の家族をここに入れたいとは絶対思いませんでした。 2年半頑張ったんですけど、限界でした。 |

|

|

最初の段階で「ないわ~」と思っても一応続けられたんですね。 |

|

|

一応、正規で入ったので、あんまりすぐ辞めてもカッコ悪いじゃないですか。 |

|

|

お気持ちお察しします。 僕も福祉とは無縁の仕事をしていたので、5年前介護の世界に入ってから、一般常識とのギャップにかなり戸惑いました。 僕の場合は30代からの介護現場だったので、もう後には引けなくて、自分で変えていこうって思えたんですが、当時の加藤さんの年齢からすると、まだまだ外の世界に希望を求める歳ですよね。 我慢しつつも続けておられたのに、辞めたのは何か大きなきっかけがあったんですか? |

|

|

辞めたのが1999年で、翌年から介護保険が始まる年でした。 本屋が好きでよく行ってたんですけど、介護保険のブースが出来てたんです。 そこでたまたま手に取ったのが『グループホームの基礎知識』っていう本だったんです。 当時の日本ではグループホームはまだなかったので、これからグループホームという、認知症の切り札的なのが制度化されていくよって内容でした。 で、6~9人の認知症の人が共同で生活していくことで認知症の進行を止めるって感じで書いてあったので、「あ、これ自分で出来るんじゃないか?」って思いこんじゃった24歳がそこにいたんですよ。 |

|

|

24歳でその発想すごいですよね!起業資金の貯金とかはされてたんですか? |

|

|

いや、お金全然なかったんです。人脈もなかったです。アホでした。 でも出来ると思い込んじゃったんですよね。グループホームやるには会社作らなきゃいけないって知った24歳。 |

|

|

実際に会社作るって、とても大変じゃないですか?しかもゼロから一人で作るって。 |

|

|

大変でしたよ。まず、パソコン!! 今でこそ全部パソコンですけど、当時はまだ誰でも持ってるって物じゃなかったですし、でも資料も全部パソコンで作らなきゃいけなかったり。 友人から日〇ビジネスとか本を借りて読みまくったり、どうやって銀行から金借りるんだろって金策の勉強したり。 とにかくバタバタして、一日27時間くらいないと足りませんでしたね。 そうやって25歳の時に“あおいけあ”を立ち上げました。 |

|

|

|

|

|

最初は、グループホーム単独のみだったんですよね? |

|

|

そうです。 若気の至りで始めたもんで「そもそも9人もいたら食卓じゃなくて食堂じゃないか!」って思って、最初は6人のじーちゃん、ばーちゃんから始めようと思ってたんですけど、経営的に難しい事に気付いたので、隣でデイサービスも始めたんですよ。 |

|

|

そうですよね、人件費や維持費から考えると、6人はかなり厳しいですね。 という事はデイサービスを始めたのは、経営的な戦略って事なんですか? |

|

|

まぁそうですね。別にデイサービスやりたかったわけじゃないんです。 前に居た特養でデイサービスが併設されてたんですけど、特に魅力感じてなかったです。 |

地域とつながる“あおいけあ”

|

|

“あおいけあ”は地域とつながる施設だと感じています。 僕も実際にお邪魔した際、どこからどこまでが敷地なのか分からなかったり。 そして“あおいけあ”と言えば、小規模多機能型居宅介護の取り組みが全国的にも有名ですよね。 小規模多機能型居宅介護を設立したきっかけと、“あおいけあ”の地域とつながる取り組みについて教えてください。 |

|---|---|

|

|

そもそもグループホームを運営出来れば良いと思っていただけなので、別に地域とつながろうなんて考えてなかったんですよ。 ただ、デイサービスを運営するにあたって、限界みたいなものは感じてました。 サービスの時間も決まってるし、神奈川には変なルールがあるし、なんだこりゃって思ったんですよ。 |

|

|

そうですね。通所介護には色んな制約があって、自治体によってはその自由度はとても制限されている地域もあると聞きます。 |

|

|

うちのデイサービスに来てたあるおばあちゃんがいて。 『孫の卒業旅行のためにショートステイに行ってくれないか』って言われてたんです。でも当然、嫌ですよね。で、『説得の手伝いをしてくれ』って言われました。 結果的に、そのおばあちゃんはショートステイで数日間某施設に泊まったんですが、うちみたいに慣れた環境じゃなくて、知らない場所で知らない人に介護されるわけだから不安になっちゃって。出口を探してウロウロしてたら、転んで両足を骨折しちゃいました。それでそのまま自宅に帰れなくなっちゃったんです。 |

|

|

お孫さんからすると、なんとも切ない話ですね。自分の卒業旅行のための話がこんな事に。 |

|

|

|

|

「うちに泊まれる機能があれば」って、すごく思いました。 その時20代後半だったんですが、なんとか今の状況を変えたいと思って、全国の先輩達のところを勉強のために訪ね歩いたんです。 そうすると、全国には【託老所】っていうのがあって、これやりたいって思ったんですよ。でも神奈川県でやろうと思ったら、場所的にも人件費的にもこれ無理だなって。 「どうしようかな」って思ってたら、ある筋から『もう少しで、託老所の機能が介護保険で制度化されるから少し待った方が良い』っていう話を聞いたんです。 そうやって出来たのが、小規模多機能型居宅介護でした。 先輩達がみんな口々に『加藤君、これからは地域だよ、地域!』って言うんですよ。 「地域ってなんだよ?」って思ってました。今でも思ってます。 自治体なのか、町内の事なのか、コミュニティの事なのか。分からないです。 |

|

|

運営推進会議やミーティングでも必ず話題に上ります。「地域ってなんだ」と。 事業所の周りを指すのか、本人の自宅の周りを指すのか、自治体の事なのか。 いつも分からなくて、僕は普遍的なものって解釈をしてます。 |

|

|

僕もいつまで経っても分からなかったので、とりあえず事業所の壁を壊してみる事にしたんですよ。人が入ってきやすいデザインとかもちょっと考えたりして。 そうしたら、子供たちが通学路として事業所の中を通るようになったんですよ。 サラリーマンがそこ通って駅行ったり、夕方になると高校生のカップルが手つないで下校してたり。それを見た、じーちゃん、ばーちゃんが喜んだり。 それが当たり前になって、「ここを開放したら、こんなに人の往来があるんだ」って気付いたんです。 |

|

|

|

|

壁を壊して出来た光景が、いわゆる、ありふれた日常だったんですね。 事業所内の喫茶店のオーナーさんが亀井野市と題したイベントをやってらっしゃいますよね?あの時に利用者さんがモツ煮込なんかで出店してらっしゃるのをみて、「ああ、すごいなぁ」って思ったんです。出雲ではあまり見ない風景だなぁと。 |

|

|

そうなんですか?“あおいけあ”では意外とよくある事で、盆踊りに出店してくれとか町内会の祭りで出店してくれとか結構ありますよ。 うちのじーちゃん、ばーちゃんはモノ作って売ってるので、呼ばれるんです。 |

|

|

利用者さんでモノ作ったり、売ったりするのってすごい事だと思うんですが、どんな利用者さん達がいるんですか? |

|

|

よく『楽な利用者さんとか介護度低い人ばっかりとってるんじゃないの?』って聞かれるんです。 実際は、困難事例みたいなのが多いです。認知症で家がごみ屋敷になってるばーちゃんとか、他で手に負えなくなったじーちゃんとか。 でも、うちのケアはその人のそれまでの生活歴とかパーソナル情報をしっかりと調べて何が出来るかを考えます。 「元表具師さんだから家具作れるよ」とか、「味噌作れるよ」とか、元羊羹屋さんとか。お店で買うより美味しかったりします。 否応なしに、じーちゃん、ばーちゃんのスキルの高さに驚かされるんですよ。 |

|

|

認知症だろうとそうでなかろうと、人生の大先輩ですものね。おばあちゃんの羊羹食べてみたいですね。 |

|

|

作るところまでは、介護保険ですよね。 介護保険法に書いてある、本人の力を活かした軽減または悪化の防止。 そして2010年からは地域包括ケアです。出来たものを外に出すって事が仕事になってきます。 |

介護職の仕事、求められるもの

|

|

昔の老人福祉法の時代なら、僕らの仕事はサービスを提供する側で良かったんです。 いわゆる療養上のお世話が仕事。 こっち側が掃除すれば良いし、こっちがお茶出せば良いし。 2000年からは介護保険になったので、介護の仕事は福祉ではなくて社会保障になりました。サービスを利用する側は良くなる義務があるし、サービス側も良くする義務がある。そういう社会保障に変わりました。いいことしてるつもりで、こっちがなんでもやってあげて、『生きてるから良いでしょ』ではダメになったんです。 分かりやすく言うと、例えば同じ社会保障の医療。 黒松さんが骨折して、病院に行ったときに漢方や胃薬出されたら怒るじゃないですか。「治るわけないだろ」と。 |

|---|---|

|

|

骨折の治療に行ってんだから、「骨折の治療してよ」って思います。 |

|

|

まさにそれですよ。 40歳以上の介護保険料を払っている人達に対して、『じーちゃん、ばーちゃんこんなに元気になりましたよ』、『地域の中でこんな風に生活してますよ』って、恥ずかしくないサービスを行えていないなら、介護保険事業所は仕事してる事にならないですよね。 60年前のイメージをそのまま引きずってやってるから誰も良くならないし、誰も介護なんて受けたいって思わないじゃないですか。 |

|

|

|

|

|

未だに介護っていうと、世間のイメージは、車椅子で食事介助してもらってて、おむつで、みたいなお世話されるイメージが先行してると思います。 僕ら、現役介護職の責任も大きいと思います。 |

|

|

2010年からは地域包括ケアなので、掃除が出来るなら一緒に竹ぼうき持って近所の公園掃除しに行けば良いし。施設の中で花植えたらレクリエーションだけど、近所の公園で花植えたらじーちゃん達はボランティアで感謝される存在になるじゃないですか。 場所を変えれば、じーちゃん、ばーちゃんは、社会資源になります。 それを支えるのが介護保険や介護職員の仕事であって、少なくとも『危ないから座っててね』『寝ててね』って言って、自立支援もしないような事業所は、支援どころか悪くしていってるだけですよね。 |

|

|

出雲市内でも、そういう意識のところがある、と僕は感じてます。 必要な人にはあって当たり前のいわゆる3大介護(排泄・入浴・食事)を行っただけで、介護保険の仕事をしていると思っている事業所もあります。 3大介護ってあって当たり前のもので、車に例えると『エンジン・ハンドル・タイヤ』だと思うんですよ。最低限走る車。そんなデザイン性も機能性もない車なんて誰も乗ろうと思わない。 けど、それしかないから嫌々乗るしかないのが、今の介護だと思うんです。 若手職員は、外の世界を知らずに育てば、それが介護だと思ってしまうんですよね。 だからこそ、若い職員には多くの世界を知って欲しいし、多くの事業所との交流を持って欲しい、と思っています。 |

責任者の役目

|

|

“あおいけあ”にはマニュアルが無いそうですね。その中で加藤さんの責任者としての役割ってどんなものなんでしょうか。 |

|---|---|

|

|

「介護職員の仕事は、目の前のじーちゃん、ばーちゃんに何が出来るかを考える事」だと職員に伝えています。10時なったらお茶淹れましょうとか、12時になったらご飯食べましょうとかのマニュアルはありません。じーちゃん、ばーちゃんからしてみたら、パートとか正規職員とか関係ないので、パートさんの一人一人に至るまで「考える事が仕事」です。だから考えて良いんですよ。 だから「リーダーの仕事は、みんなが考えることが出来る環境を考える事」が仕事。僕(責任者)の仕事は考える事を考えられるように考える事が(仕事)ですね。 だからスタッフには「加藤が良いよって言うと思ったら、やっていいよ」って伝えてますね。例えば体重30kgになったばーちゃん連れて歌舞伎6時間見に行ったり、目黒まで散歩したり。で、基本何も言ってきません。 |

|

|

スタッフさんが自立して動いてるんですね。 それって「責任」って言葉を重視してる経営者には、衝撃だと思いますよ。 でも、加藤さんの気持ちよく分かります。利用者さんの一番近くにいて一番知ってるのはスタッフさんですもんね。経営者よりよっぽど上手くケアしてくれますよね。 加藤さんがスタッフを信頼しているのもよく分かります。 |

|

|

よく『なんかあったらどうすんの?』って言われます。 でも、そもそも介護の仕事は「なんかある」んじゃないですかね? じーちゃん、ばーちゃんは、明日会えなくなるかも知れないし、次の瞬間には喋れなくなるかも知れない、そんな人達と僕らは仕事してるんですよ。 なんかあったら困るから座っててください、寝ててください、動かないでくださいって。僕はそんなものケアじゃないと思ってます。 『じゃあ誰が責任取るんだよ』って言われたら「僕(責任者)」ですよ。 そのために、現場にも出ないくせに給料高いわけじゃないですか。 頭下げるために、責任者の頭はあるんですよ。 |

|

|

“リスクマネジメント”という言葉を勘違いした経営者も多いと思います。 リスクマネジメントを行うにあたっての手段が、利用者さんに対して不利益を被るものであってはならないと思っています。 |

|

|

そうですよね。 『リスクマネジメント』って口々に言いますけど、例えば、みんな車乗るじゃないですか?年間何千人が亡くなってたって、危険があったって、車乗るじゃないですか? 高齢で判断能力に問題がある人は別として、危険だから車に乗らないって選択肢を取る人いないですよね。リスクがあっても、それで生活は豊かになる。 じゃあなんで、じーちゃん、ばーちゃんは生活上のリスクを取り上げられるんですか。 よく聞く言葉ですが『あなたはこの薬を飲んで寝ていた方が良い』って。医者や介護職にそんな権限ありますか?だって、人生は、そのじーちゃん、ばーちゃんのものですよ。僕らが勝手に決めて良いものじゃないんですよ。 |

|

|

僕、その言葉すごく好きなんです。初めて聞いた時、電気走りましたよ。 “その人の人生は、その人のもの”。すごく当たり前だし、すごく大事な事なんですけど、日々の生活や仕事の中で、とてもおざなりになっていて。自分でハッとしました。 |

|

|

例えば『俺は死んでも良いから温泉に行きたい』ってじーちゃんや、『死んでも良いからプール行きたい』ってばーちゃんが居たら、それを叶えるのが介護の仕事ですよ。 命の使い方。その意思を止めて最期まで我慢させるのが介護の仕事じゃないですよね。 |

|

|

そうですよね、今まで生きてきて、たくさん苦労してきて、楽しい事もたくさんあって。本来、生まれる場所は選べないけど、最期の迎え方って、その人自身が選べるものですものね。本人の意思決定を尊重して、それを叶えられるための杖になる。 |

|

|

下手すると、終の棲家であるはずの特養だって、なんかあったら救急車呼ぶ事あるじゃないですか。『ここからここは介護です。ここからここは医療です。』みたいな感じで、途中で投げちゃうことがある。 だから、大好きな目の前のじーちゃん、ばーちゃんの最期を看たことない人って多いんじゃないかと思います。これだけ関わって、最後は自分の知らない内に亡くなってた、みたいな。 そうすると、僕らの仕事って何を支えている仕事なのか、分からなくなりませんか? 最期までその人の人生にお付き合いできる事で、介護職って色んな事学ばせてもらえると思いますよ。 |

若い職員は芽を摘まれている

|

|

他の地域がどうかは分からないのですが、出雲市の若手介護職員(10代~30代)は、なかなか研修や交流会に顔を出してくれない現状があります。 またその状況を受けて、各サービスの管理者やリーダー達は次の世代の育成に対して不安を持っています。 例えばサラリーマンなら、自社の製品を徹底的に研究したり、もっと質の良い製品を作ろうと研究努力をするものだと思うんです。 介護だって、それは同じだと思ってます。自分の事業所の売りはケアであり、自分そのもの。その質を向上させるために研鑽することは、給料をもらう者として義務ではないかと思います。 そして、私としては多くの職員と交流を増やして、どんどん外の世界を知ってほしいと思っていますし、次世代の職員がリーダー級になった時に相談できる相手がいるように今から少しでも交流をして欲しいとも思っています。今の若手職員に一言いただけないでしょうか。 |

|---|---|

|

|

若手職員というよりも、出雲市もそうですが、おそらくどちらも介護職員の質の向上にも力を入れておられると思います。 じゃあ伺いますが、“質の高い介護職員”ってどんなんですか? 長い経験を持ってる職員ですか?資格をたくさん持ってる職員ですか?人柄の良い職員ですか?って、それを言い出したら、僕ら介護職員の専門性ってどこにあるんですかって話ですよね?。 たぶん、事業所の経営陣が『質の良い介護職員ってコレ』ってちゃんと言えないと思うんですよ。 |

|

|

|

|

どういう職員が良い職員なのか経営者が分かってないのに、『勉強しろ勉強しろ』って言うんですよ。自分は勉強してないのに。その職員をどこに連れていきたいんですかね?そういう定義もあやふやなまま『勉強しろ』って言ってるのが、今の介護現場ですよ。 たぶん、多くの施設が『うちの法人は介護保険を守って経営してんだよ』って言うと思います。でもそれって大体思い込みで。おそらく守ってるのは施設基準と人員基準だけじゃないですか?なんで本来守らなきゃいけない介護保険の理念は守らないのかなって。そういう施設に若い人が食い物にされるのっておかしいですよね。 |

|

|

若い人達って、もっと夢持って仕事したい、と思うんです。 胸張って『自分の仕事は介護士です』って言って欲しいと強く思います。でも現状は違いますものね・・・。 |

|

|

介護を志す多くの若者って『じーちゃん、ばーちゃんが好きだから』か『人の役に立ちたいんです』っていう希望を持って入ってくるんですよ。 でも実際に仕事し始めてから、夢持ってこの道を選んだ人達が『なんでこんな仕事の仕方になっちゃったんだろう。介護ってこんなはずじゃなかったのに』って、辞めてっちゃうじゃないですか。優しいからですよ。じーちゃん達の部屋に『鍵閉めとけ』『このマニュアル通りにやれ』って。 優しい子達に一番やらせちゃいけない事を平気でやらせちゃうのが、今の介護現場でしょ。だから介護業界に人が来ないんですよ。 若い人達がそんなことの犠牲になるのっておかしいと思いませんか? |

|

|

その通りだと思います。仕事ってプライド持ってやるものだと思うんですよ。 介護みたいな専門性のあるものなら、特に。 でも若手の話を聞くと、ちゃんと目の前のじーちゃん、ばーちゃんと向き合いたいのに『変わった事するな』って怒られただの、『これ以上仕事増やすな』みたいな事を上から言われて、やる気を無くして、辞めちゃったり。 すごく悲しいし、とっても憤りを感じます。ちゃんと仕事しようとする若い人達を押さえつけるなんて。 |

|

|

日本って超少子高齢化じゃないですか。世界で一番早くその時代に突入するんです。だから、世界が『日本どうするんだろう』って思って見てますよ。 若い子達が自分達で動いて、もともと持ってる良心で動けて、今自分のやるべきことをしっかりと見据えて、どこに出しても恥ずかしくないケアをして自分の論旨で語ることが出来れば、それはあっという間に世界の最先端に立てるって事です。 こんなチャンスのある業界ほかに無いでしょ。 |

|

|

加藤さんって、今年Ageing Asia Global Ageing Influencer 2019(アジア太平洋地域の高齢化に影響を与えている最も影響力のある指導者)に選ばれましたよね? もし介護の仕事じゃなかったら、なりたかったものってあるんですか? |

|

|

花屋さん。 |

|

|

花屋さん! |

|

|

子供の頃の夢、花屋さんですもん。 たまたま福祉大に行ったから今の僕がありますけど、ガーデンデザインとかもやりたかったし、もしかしたら学校の先生とかになってたかも知れませんね。 そんな僕でもプロフェッショナルとか出させてもらってるんですから、若い人達もくすぶってるの、もったいなくないですか? |

|

|

|

|

|

若い人達って自発性にかけるような気がするんですけど、その辺りいかがですか? |

|

|

自発性ってよりもチャンスをもらえてないんじゃないかな? 例えば、行政的には小規模多機能の認可を出すとき、施設経験のない若造と経営経験のある社会福祉法人があったらきっと後者に認可を出すと思うんですよね。潰れにくそうだし。 |

|

|

行政的には安定した施設経営を求める側面ってどうしてもありますからね。 でも本当は、そんな施設がいくらたくさんあっても、ちゃんとした介護やれるところがたくさんないとダメですよね。 |

|

|

僕は“マインド”が変わらないものをいくら増やしても何も変わらないと思うんです。 若い子達にチャンスをあげないと、世の中は何も変わりません。 認可で厳しくすれば後は上手くいくって、盲目的に経営経験のあるところを選んでしまったら、若い芽を潰してるのと同じですよ。 結局、同じものを量産したって質も変わらないんですよ。量産型ザ〇(※)みたいなもんですよ。 逆に言ったら若かろうが経験がなかろうが、ちゃんとした質のものをやれる人達に任せていかないと、その地域は変わらないですよ。 何十年も前からやってる、何も知らないおじさん達が私腹を肥やすだけですよ。 (※量産型ザ〇 某アニメ作品に登場する有人型戦闘ロボット) |

|

|

|

|

|

とても文章にしづらい。でも実際のところそうなんですよね。 出雲市でもそういう話はたくさん出てて、経営陣のマインドが変わらない限り、出雲の介護は変わらない。 だけど、その経営陣は表にも出てこないっていう問題点があります。 |

|

|

実は来年、島根県の学校を出た子がうちで働くようになります。 本当は、そういう子達が島根で働きたいってならないと。神奈川に流出させたら、ダメですよ。 さっき言ったみたいに、若い子達に一番やらせちゃいけない事させて、ただ単に金を稼ぐための“労働”をさせちゃってる。“労働”と“仕事”と“活動”って違いますからね。 “労働”ってね、自分のやってる事に誇り持てないんですよ。下手すると、あなたは夜勤だけ、あなたはお風呂だけ、あなたは送迎だけって、分業制みたいになってるところもあるでしょ。それって、ただお金を稼ぐためのものだから“労働”です。 介護の仕事って今そうなっちゃってる。誇りなんて持てる訳ないですよ。 それをちゃんと“労働”ではなく“仕事”にしていかないと、介護現場に人なんて来ません。この国の介護の未来はありませんよ。 今まではあぐらかいて、『高齢者がたくさんいるんだから、何もしなくても儲かる』って思ってたかも知れないけど、今の子供たちが『出雲市で働きたい!』って思わせる事業所が、出雲市にたくさんないと介護難民が増えます。 そうなったら、医療法人だろうが社会福祉法人だろうが、当然、潰れますよ。 |

|

|

この点は、国や自治体が変えてくれる訳でもなく、自分達で内側から変えていかなきゃいけない。働き方改革って、そういう意味合いも含まれるのかなって思います。 |

福祉事業者研修会

|

インタビュー当日の午後、介護従事者を対象に行われた加藤忠相氏の講演会には、多くの介護従事者が訪れた。 講演会終了後、『今、自分が行っているケアが恥ずかしくなった』、『法人の中では教えてもらえなかった事もたくさん気付かされた』、『以前、加藤さんの本を読んで、自分の事業所で実践しようと思ったが、これまでと違う事をするなと上から言われた。今自分は施設の中で浮いている』等、様々な感想が聞かれた。 |

|

|

〔研修会主催〕出雲地域老人ホーム連絡協議会、出雲地域介護保険サービス事業者連絡会 |

|

インタビュアー後記

|

まだまだ出雲の中では60年前の介護が行われているところがあり、当然の良心で当然の事を行おうとする者を否定する傾向がみられるのは、周知の事実である。 事業所都合である、マニュアルの“〇〇時になったら〇〇をする”時間による管理に、利用者を合わせる。 60年前は紛れもなく、その“療養上の世話”が法律に明示された仕事だったのだから。 その裏で、利用者が何を感じているのかは、さておき。 |

|

時代は変わる。ICT(Information and Communication:情報通信技術)、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)、AI(Artificial Intelligence:人工知能)。60年前の介護だと言われていたもののほとんどが、人の手に取って代わり、テクノロジーで補える未来が待っている。それはきっと、人の手よりも正確で、安全なものになるかも知れない。60年前の介護職員の仕事はロボットに取って代わられる日もそう遠くないかも知れない。 ならば、“我々、人間が行うべき介護”とは何なのか。加藤氏との会話の中には、多くのヒントが隠されていた。 介護事業経営者、介護従事者など、介護保険を礎として働く全ての人間が、自らに『誰のための、何のための介護』なのかを問いかける時期が来ているのではないだろうか。 『最期までこの地に住んでいて良かった』 出雲で暮らす全ての人々が、そんな幸せな最期を迎えられるために。 |

|

プロフィール

加藤 忠相(かとう ただすけ)

1974年生まれ。

東北福祉大学社会福祉学部社会教育学科卒業後、神奈川県内の特別養護老人ホームに勤務。

介護現場に大きなショックを受け、3年後に退職。

25歳の平成13年、株式会社あおいけあを設立し、グループホーム結、デイサービスいどばたの運営を始める。

平成19年からは“小規模多機能型居宅介護おたがいさん”の運営を開始し、平成24年には『かながわ福祉サービス大賞~福祉の未来を開く先進事例発表会~』において大賞を受賞。

“あおいけあ”をモデルとした映画『ケアニン~あなたでよかった~』『僕とケアニンとおばあちゃんたちと。』等の映画化にも携わる。

NHK『プロフェッショナル~仕事の流儀~』等、数多くのメディア出演も果たす。

現在、株式会社あおいけあ代表取締役、慶應義塾大学看護医療学部非常勤講師、特定非営利活動法人ココロまち理事等、多くの肩書を持ち、平成31年2月には、Ageing Asia Global Ageing Influencer 2019(アジア太平洋地域の高齢化に影響を与えている最も影響力のある指導者)に選ばれた。

株式会社あおいけあHP http://www.aoicare.com/

黒松 慶樹(くろまつ けいじゅ)

1982年出雲市生まれ。

2015年公益財団法人勤務を経て、(有)えるだーに入社。小規模多機能型居宅介護セカンド・サロンえるだーで介護職員として働き始めるが、自施設に大きな違和感を覚え、絶望する。

翌年、絶望の中でとある利用者との出会いをきっかけに、一念発起し自施設で改革を行う。介護職としての働き方とその意義を若手と共に日々考えている。

現在、小規模多機能型居宅介護セカンド・サロンえるだー管理者、出雲地域介護保険サービス事業者連絡会青年部会長、認知症サポーターキャラバン・メイト、認知症VR等を片手に県内各地で認知症の普及活動を行っている。

(有)えるだーHP https://www.elder-izumo.jp/